Dieser Beitrag aus dem Jahr 2001 wurde in den folgenden Jahren mehrmals aktualisiert, erhebt jedoch nicht den Anspruch, auf der Höhe der Zeit zu sein.

Einleitung

Bei einem längeren Aufenthalt in Rom hatte ich Gelegenheit, die Bücher der 'cannibali' und verwandter Autoren kennenzulernen, die Mitte der 90er Bewegung in die italienische Literaturszene brachten. Die Werke dieser äußerst interessanten Autoren sind im deutschsprachigen Raum kaum bekannt.

Zu den in Italien bekanntesten Vertretern des italienischen Literaturphänomens 'gioventù cannibale', das auch 'letteratura pulp' genannt wird, gehören Niccolò Ammaniti und Aldo Nove. Zwei sehr unterschiedliche Vertreter eines literarischen Etiketts – wie es eben so ist mit neuen literarischen Entwicklungen: Etwas Unerhörtes, noch nicht Verstandenes erregt die Aufmerksamkeit, und Kritik sowie Verlage müssen dem Kind einen Namen geben. Ein mittlerweile in die Jahre gekommenes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum: die Popliteratur.

Die Erzählungen der Kannibalen sind gewalttätiger als die von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Sven Lager, Elke Naters oder Rainald Goetz. Von Gewalt geprägt und kannibalisch ist nicht nur die Sprache, sind nicht nur manche der in den Texten beschriebenen Praktiken. Auf eine quasi-gewaltsame Weise geschieht auch die Aneignung verschiedener Textsorten, von literarischen und popkulturellen Elementen. Womit wir dann doch wieder bei der Popliteratur wären.

Ammaniti, Nove und andere begannen etwa ab 1996, Aufsehen zu erregen. Eine große Rolle spielten dabei empörte Reaktionen auf die Anthologie Gioventù cannibale in der Reihe 'Stile libero' von Einaudi, herausgegeben von Daniele Brolli. Es kam zu einem öffentlichen Streit, deren Kontrahenten die 'autori buoni' und die 'cattivi' waren: gut(mütig)e vs. boshaft-schlechte Autoren. Dabei sparten einige der Kannibalen nicht an Kritik und Hohn gegenüber 'guten' Schriftstellern wie (den auch im deutschsprachigen Raum bekannten) Andrea De Carlo oder Alessandro Baricco.

Mit zunehmendem Zeitabstand verblassen Gruppenbezeichnungen wie 'Kannibalen' oder 'Popliteratur'. (Gewiss nicht, um wirklich zu verschwinden, sondern um als Folie jederzeit wieder hervorgeholt werden zu können.) Die neueren Werke von Ammaniti und Nove werden heute kaum noch unter ihrem alten Etikett gehandelt, da die Autoren ihre modernisierende Funktion als 'angry young men' erfüllt haben. Und sie selbst, insofern sie je etwas mit der Bezeichnung 'Kannibalen' anfangen konnten, halten an den alten Labels auch nicht fest. Doch Nove und Ammaniti bleiben auch in ihren neueren Romanen innovativ.

Andere Autoren wie Mauro Covacich oder Paolo Nori arbeiten ebenfalls mit Elementen und Techniken, die prägend für die Kannibalen waren: Bei Covacich sind es Gewalt und Tristesse des Alltags, bei Nori ist es der plaudernde Ton eines quasi-autobiographischen Ich-Erzählers.

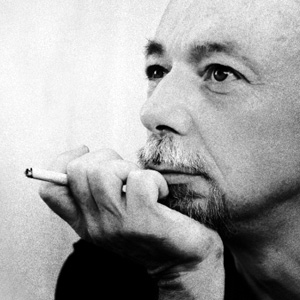

Niccolò Ammaniti

Ammaniti ist Jahrgang 1966 und stammt aus Rom, wo er nach wie vor lebt. Statt sein Biologiestudium abzuschließen, beendete er 1994 seinen ersten Roman Branchie (Kiemen), eine absurd-phantastische Abenteuergeschichte, die in Rom und Indien spielt. Der Roman wurde drei Jahre später in Einaudis Reihe 'Stile libero' neu aufgelegt.

Nach der Veröffentlichung des Essays Nel nome del figlio (Im Namen des Sohnes; zusammen mit seinem Vater, einem bekannten Psychologen) folgte eine weitere Gemeinschaftsproduktion: die mit Luisa Brancaccio verfasste Erzählung Seratina in der Anthologie Gioventù cannibale. Die Geschichte ist, wie die teilweise extrem unterhaltsamen Erzählungen aus dem Band Fango, zum größten Teil in Rom angesiedelt. Der Autor schildert das Rom der abhängenden Jugendlichen, der Dealer, der Prostituierten und des Bürgertums, zwischen Peripherie und gutgestellten, zentralen Vierteln. Die Stories sind stets roh und gewalttätig, voller unterhaltsamer Dialoge und Ereignisse.

Mit dem längeren Roman Ti prendo e ti porto via (1999, dt. Übersetzung von Ulrich Hartmann 2001 bei Goldmann: Fort von hier), wechselt der Schauplatz wieder nach außen, ins nördliche Latium. Die bis dahin für Ammaniti unüblichen Protagonisten: zwei Schulkinder, ein heimgekehrter Playboy und eine merkwürdige Lehrerin. Doch auch hier finden wir Ammanitis 'Ästhetik des Aufpralls' (Irina Rajewsky) wieder, die Verwandlung von Normalbürgern in gewalttätige Monster, und zahlreiche sich überkreuzende Geschichten.

Die Verlagerung ins Ländliche setzt sich mit dem kürzeren, 2001 erschienenen Roman Io non ho paura (Ich habe keine Angst) fort. Schauplatz ist nun der extreme Süden, ein Nest von vier Häusern in Apulien. Der bis Ende der siebziger Jahre, wo die Story angesiedelt ist, heißeste Sommer des Jahrhunderts ist der Hintergrund für eine Geschichte unter Jugendlichen, von denen einer eine schreckliche Entdeckung macht. Diese Entdeckung stellt sich im Laufe der Erzählung als gelungener Ansatz heraus, die in Italien recht verbreitete Form der Geldbeschaffungsmaßnahme mittels (Kindes-)Entführungen in literarische Gestalt zu bringen. Ammanitis Sinn für Humor kommt in diesem Roman nicht zum Tragen, stattdessen ist ein anderes Merkmal von Ammanitis Schreibweise sehr ausgeprägt: Es gelingt dem Autor, und das ist vielleicht seine bedeutendste Stärke, moralisch nicht Stellung zu beziehen. Eine deutschsprachige Ausgabe des Romans kam Anfang 2003 als gebundene Ausgabe unter dem Titel Die Herren des Hügels bei Bertelsmann heraus (Übersetzung: Ulrich Hartmann). Mittlerweile liegt sie als Taschenbuch vor und heißt Ich habe keine Angst. Die passendere Übersetzung des Taschenbuchtitels könnte der Verfilmung des Stoffes durch Gabriele Salvatores zu verdanken sein. In Italien gewann der Roman den Premio Viareggio des Jahres 2001 und wurde sogar von Umberto Eco, der sonst angeblich kaum zeitgenössische Literatur liest, lobend erwähnt.

Nach langen Jahren – unterbrochen durch die Erzählung "Fa un pò male" (später auch als Comic erschienen) sowie eine weitere Erzählung – kam im Herbst 2006 Ammanitis Roman Come dio comanda (wörtlich: Wie Gott befiehlt; auch: Wie es sich gehört) heraus. Der Roman wird von einer Vater-Sohn-Beziehung durchzogen: Der Vater, Rino Zena, ist ein Schläger und Alkoholiker mit Nazi-Allüren, ein arbeitsloser Verlierer, immerhin jedoch Wortführer der lokalen Loser-Clique. Der 13jährige Sohn Christiano, ohne gleichaltrige Freunde, eifert seinem Vater nach und wirkt dennoch eher kindlich. Der wichtigste Handlungsfaden, der Plan des Vaters und zweier Kumpel, einen Geldautomaten zu plündern, erinnert an die versuchte kollektive Geldbeschaffungsmaßnahme von Io non ho paura. Um das Vorhaben herum gruppieren sich dann weitere, miteinander verwobene Geschichten, die stilistisch und stimmungsmäßig eher mit Ti prendo e ti porto via vergleichbar sind. Schauplatz der Handlung ist Varrano, eine meines Wissens nicht wirklich existierende Ortschaft, gelegen in einer trostlosen Ebene, vermutlich irgendwo im Norden Italiens. Eine Recherche nach 'Varrano' führte mich zum virtuellen Village and Castle of Varrano des Online-Spiels Necromonium - Where Death is a Way of Life. Wenn man das Motto des Spiels – Wo das Leben eine Art (zu) Sterben ist – umkehrt, kommt man dem Gesamtbild, das im Roman von den Verhältnissen gezeichnet wird, recht nahe. Die einzelnen Begebenheiten werden jedoch, wie nahezu immer bei Ammaniti, aus personaler Perspektive erzählt, und die Analogie von Leben und Sterben ist keinesfalls als Zombie-Metapher für so etwas wie die Abwesenheit von Gefühlen zu verstehen. Vielmehr soll Come dio comanda Emotionen wecken und lässt die Leser bis zur Apokalypse mitfiebern.

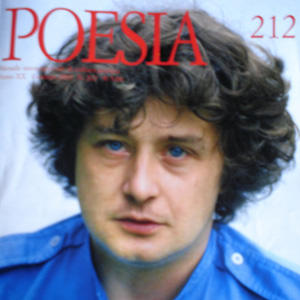

Aldo Nove

Nove, der unter dem Namen Antonello Satta Centanin als erfolgreicher Lyriker gilt, ist 1967 geboren und lebt in Mailand.

Furore machte Nove mit seinem Debut WOOBINDA e altre storie senza lieto fine (Woobinda und andere Geschichen ohne glücklichen Ausgang, 1996), einem schmalen Bändchen mit ca. 40 sehr kurzen Erzählungen, die teilweise mitten im Erzähltext abbrechen (Probeübersetzungen: Der Badeschaum, Der Yoghurt).

Auf den ersten Seiten von Woobinda finden wir ein Schreiben Aldo Noves an seinen Verleger:

Lieber Castelvecchi, hier schreibt dir Aldo Nove, das siegreiche Symbol einer Generation, die keinerlei Forderungen nötig hat. Wenn du willst, kannst du meine Sachen vollständig und ohne Bezahlung veröffentlichen, oder besser: ich gebe dir eine Kleinigkeit, wenn du mir nur eine Geschichte mit Mary von 'Non è la Rai' vermittelst, sonst läuft gar nichts.

Aldo 9

Der italienische Klappentext des Erzählbandes spricht von kurzen und zerstückelten Erzählungen, geschrieben in einer lakonischen und innovativen Sprache, die Beschreibung einer Menschheit, welche im Überangebot von Waren und Informationen aufwächst und mit bestürzender Klarheit auf die Abwesenheit von Gefühlen und Hoffnungen reagiert.

1997 wechselt Nove zum Verlag Einaudi, der den ersten Roman des Autors veröffentlicht (Puerto Plata Market) und das Debüt Woobinda später als Superwoobinda neu auflegt. Es kommt zu einem jahrelangen Rechtsstreit mit dem alten Verlag, der sich für die Niederlage mit einem Bestseller rächt, dessen Autor unter dem Namen Aldo 10 firmiert.

Auf die Frage, wie die Idee zu seinem ersten Roman entstanden sei, sagt Nove: »Von einer Reise nach Santa Domingo, auf der mir klar geworden ist, dass die Tropen dem Mailänder Hinterland gleichen, und das heißt, es gibt keine Welt außer dieser hier.« Nove zeigt sich mit dieser Erkenntnis, die den Venezien-Gedanken in Mauro Covacichs Poetik des Unabombers sehr ähneln, als Realist: Sein Ziel, so fährt er fort, sei ein eher philosophisches denn ein literarisches Forschungsziel, und zwar, das Wirkliche auszudrücken, in der Sprache, die heute gesprochen wird, d.h. weder in der Sprache der Schule, noch in der Sprache der Literatur.

Nach den eher mäßigen Reaktionen auf Puerto Plata Market wurde der Roman Amore Mio Infinito (2000) in Italien ein außergewöhnlicher Erfolg. Viele zeigten sich überrascht von Noves Entwicklung zu 'neuer Ernsthaftigkeit und Innerlichkeit' (Rajewsky), auch wenn Teile seines Romans an die Schreibweise von Woobinda erinnern. So gibt der Protagonist und Ich-Erzähler im Prolog folgendes zu Protokoll:

Ich heiße Matteo.

Ich bin am 12. Juli 1972 geboren.

Ich habe, was das Leben angeht, vier Sachen zu sagen.

Darauf folgen vier Romankapitel, die seit Anfang 2003 auch auf Deutsch zu lesen sind, der Roman ist bei Rowohlt erschienen. Im Jahr 2005 hat der WDR eine Hörspielbearbeitung produziert.

Aldo Noves neuere Bücher kenne ich leider nicht, hier aber einige Titel:

- La più grande balena morta della Lombardia (Einaudi 2004)

- Milano non è Milano (Laterza 2004)

- Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese (Einaudi 2006)

Mauro Covacich

Neben seiner journalistischen Tätigkeit veröffentlichte der gebürtige Triestiner Covacich verschiedene Sammlungen von Erzählungen und mehrere Romane. 1993 debütierte er mit dem Roman Storie di pazzi e di normali (Geschichten von Verrückten und Normalen).

In seinen Texten verwendet Covacich einige der Elemente, mit denen die Kannibalen noch Furore gemacht hatten; charakteristisch sind vor allem die Darstellung von Gewalt und Tristesse des Alltags. Der Autor ist Vertreter eines neuen Realismus, der kein Realismus sein will. Die Grenzen zwischen seinen Reise- und Kriminalreportagen einerseits und den Erzählungen andererseits sind ziemlich vage. Nahezu immer sind es Normalität und Trostlosigkeit der Figuren und Landschaften, aus denen Covacich seine außergewöhnliche Geschichten entwickelt.

- Norditalienischer Autostrich, verschlafene Siedlungen, improvisierte Straußenfarm, billige Fernsehstudios und eine Großraum-Diskothek sind die Schauplätze von L'amore contro, einer Geschichte, in der am Ende nicht nur der älteste Olivenbaum der Toscana eines qualvollen Todes sterben muss.

- Die Peripherie einer nicht genannten Stadt, eventuell Sarajewo, bildet den Hintergrund zur Erzählung 'Un inizio' aus dem Band Anomalie. Covacich erzählt dort die Geschichte der Stadtrandbevölkerung inmitten des Krieges: Alltag zwischen Minen, fremden Soldaten und unter dem Beschuss von Heckenschützen. In 'Un altro inizio' kehren einige Szenen der Geschichte aus anderer Perspektive wieder. Einer der Heckenschützen, mittlerweile gefangengenommen, berichtet von seinem Tagesablauf in seiner Stellung, einem verlassenen Hochhaus.

Die meisten Erzählungen des Autors spielen im norditalienischen Milieu, oft in Venezien, einer ökonomisch prosperierenden Region, die eigentlich niemand richtig kennt. Wer sich Massenbasis und Erfolg von Bossis 'Lega Nord' oder Berlusconis 'Forza Italia' bisher nicht erklären konnte, wird bei Covacich fündig. Und wer immer noch einem romantischen Italien-Bild nachhängt, wird es spätestens bei der Lektüre dieses Autors verwerfen. Ob es hier jemals zu solcher Lektüre kommen wird, steht allerdings in den Sternen, denn im deutschsprachigen Raum ist Covacich nahezu unbekannt. Übersetzungen seiner Werke sucht man bislang vergeblich.

Update: Im Jahr 2012 erschien bei Klaus Wagenbach Covacichs Band Triest verkehrt.

Paolo Nori

Auf die Interviewfrage, ob er sich einer neuen Welle von Schriftstellern zugehörig fühle, die sich vom Pulp- (d.h. Kannibalen-) Klischee entfernt hätten, antwortet Nori mit dem Hinweis auf den reinen (wenn auch gelungenen) Marketing-Charakter des literarischen Kannibalismus in Italien. Die Ablehnung literarischer Klischees nützt dem Autor, Lagerarbeiter und Übersetzer aus Parma jedoch wenig, wird er doch in zahlreichen Interviews mit der Frage belästigt, die auch deutschen Pop-Autoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre zum Halse raushängen dürften: wie autobiographisch seine Romane seien.

Nori, Jahrgang 1963, produziert Romane wie am Fließband. Nach seinem Debut Le cose non sono le cose (Die Dinge sind nicht die Dinge), das beim kleinen Verlag Fernandel erschienen ist, folgten bei Einaudi zunächst Bassotuba non c'è (dt. Ausgabe bei Wagenbach: Weg ist sie!), Spinoza, Diavolo sowie Grandi ustionati (Schwere Verbrennungen).

Das vorerst letzte bei Einaudi erschiene Nori-Buch führt den Titel Si chiama Francesca, queston romanzo (Dieser Roman heißt Francesca). Anfang 2003 erschien Gli scarti (mein dt. Arbeitstitel: Ausschussware) bei Feltrinelli. Eins der Romanthemen: Learco Ferraris Abrechnung mit seinen sympathischen Verlegern von Einaudi; 2004 folgte Pancetta, ebenfalls bei Feltrinelli.

Bei Learco Ferrari – Autor, Lagerarbeiter und Übersetzer mit leichtem Hang zur Zwanghaftigkeit – handelt es sich um den Protagonisten von Noris Romanen. Die Handlung der ersten Romane spielt sich jeweils innerhalb eines Tages ab. Keine große Epik also, doch genügend Zeit für tausende von Gedanken, die oberflächlich betrachtet um ein naiv dargestelltes Schriftstellerdasein kreisen, in Wirklichkeit jedoch weit darüber hinaus wachsen. Sprachlich sind Noris Texte einmalig, und in Italien sprechen einige vom 'Phänomen Nori'. In einem Interview darauf angesprochen, erwidert der Autor:

Als der Artikel von Appiotti [zum 'Phänomen Nori'] herauskam, hat mich [mein Verleger] Repetti angerufen, er sagte mir Hör mal, da ist ein Artikel erschienen, der von dir als dem Autor des Jahres 2000 spricht, dass du den Jackpot geknackt hättest, geh dir die Zeitung kaufen und lies den Artikel, hat Repetti mir gesagt. Sofort geh ich die Zeitung kaufen, hab ich zu ihm gesagt. Also hab ich mich angezogen, bin außer Haus gegangen, bin zum Zeitungsladen gegangen und hab den Indice gekauft. Ich geh zur letzten Seite, wo die zitierten Autoren in alphabetischer Reihe aufgelistet sind, unter N steht niemand. Ich nehme das Telefon, rufe Repetti an, Repetti, sag ich ihm, hör mal, ich hab den Indice gekauft, von mir kein Wort. Paolo, sagt Repetti, Tuttolibri, nicht den Indice. Du musst Tuttolibri kaufen. La Stampa. Er macht eine Pause, atmet, dann sagt er. Gehe zum Zeitungsladen, verlange nach La-Stam-pa. Entschuldige, sage ich zu Repetti. Ich gehe zum Zeitungsladen, ich kaufe La Stampa. Ich hab ne Menge Geld für Zeitungen ausgegeben, damals, an jenem Tag.

Trotz einiger positiver Rezensionen wird es zum 'Phänomen Nori' in unseren Breiten wohl so bald nicht kommen. Oder wie Ambros Waibel sagt: "Hierzulande ist es allerdings ein einsames Vergnügen, ihn zu lieben". Wagenbach jedenfalls hält sich mit weiteren Übersetzungen zurück. Schade.

Kommentare

Marco Pellegrino (nicht überprüft)

Ein Dankeschön

19. Mai 2013 - 15:41Ich möchte nicht viel um den heissen Brei herumreden, sondern einfach nur mal "Danke" sagen, denn diese Seite ist mir bei der Erstellung meines Referats über Niccoló Ammaniti tatsächlich eine große Hilfe.

Ich hoffe, dass dieses Projekt fortgesetzt und auch erweitert wird!

Beste Grüße

Marco Pellegrino

Olaf Grabienski

You're welcome

19. Mai 2013 - 16:07Viel Erfolg beim Referat wünsche ich. Werden Sie darüber hinaus eine schriftliche Arbeit zu Ammaniti schreiben?